これから劇画【天使のはらわた】の最終話について触れようと思う。事前知識を持たずに物語の起承転結を味わうことが観賞の必須条件と考える人は頁を閉じてもらいたい。私自身はその辺りに関して若い時分から無頓着で、結末を先に知ることに今でも抵抗を持たない。そのぐらいで作品の魅力が薄れるのなら、最初からその程度の代物と考える。もしかしたら映画館の仕組みが今のようになる前、途中から観始めて巻末を先に知り、その上で冒頭から眺めて初見の地点に戻ったところで席を立つことも割合と普通だった時代に暮らしたせいかもしれない。面白いものは一部分を切り出しても不思議な力を帯びて人を魅了するものだ。 さて、石井隆が日活の求めに応じて『天使のはらわた 赤い教室』の脚本を執筆し、それが曽根中生監督作品として公開されたのが1979年の1月であった。石井はその第一稿と第二稿を三ヶ月程前の1978年10月に仕上げている。(*1)

既によく知られるように脚本への無断加筆と「共同脚本」名義の並列表記から曽根と石井は衝突し、仲介者と作品を気遣った石井が矛(ほこ)を収めて乗り切った形だが、石井は完成なった映画を何処で観て何を思ったものだろう。先の電光掲示板の描写ひとつを取っても、曽根と石井では物象の捉え方に段差がある。試写室の可能性は高いが、映画館にも足を運んだかもしれない。群衆の反応を覗(うかが)いながらどんな感慨を抱いたものか。

脚本執筆とその後の綱引きの丁度同じ時期に、石井は【天使のはらわた 第三部】を執筆中であった。(*1) 話は終盤に差し掛かっており、最終話の少し前の回では雪の描写がある。主人公の男が友人を追って白い町を走っている。やがて男は数センチの雪で地面が染まってみえる淋しい墓地へと至り、並んだ石の天面はいずれも雪が笠をつくって白く膨れているのだった。男はそこで凶刃に倒れる。この墓地のカットは石井自身が野外で撮った取材写真を加工したものである。

便利になったものでインターネットのNTTレゾナントの検索プラウザ「goo」を使用すれば、特定地域の過去の天気を直ぐに調べることが出来る。当時都心に雪が降ったのは1979年1月13日土曜日の一日限りであるから、石井がもしも墓所の撮影をリアルタイムに行なっていたとすれば、1月13日か14日の早い時分ではなかったろうか。墓所の場面を含めた回はこの天候をひとつの材料とし、半月程度かけて綾織られた計算になる。

最終話が「ヤングコミック」に掲載なったのは「(1979年)3月14日号」である。この手の号名は発売日を表してはおらず、一週間または二週間前に店頭に並ぶのが慣例であったから、3月初旬には印刷なって読者の手に渡っている。隔週発行の体制であったから、石井が脱稿したのは2月の下旬頃であったろう。

何が言いたいかといえば、石井が【天使のはらわた】の最終話を描くための構想、ネーム制作、編集者との打ち合わせ、取材、下書きといった一連の作業はまさに『天使のはらわた 赤い教室』の公開から約1ヶ月経過した頃に当たり、つまり、石井の内部に『天使のはらわた 赤い教室』をしきりに反芻し、「探索する」時間の只中であったという点である。

劇画家としての石井の思考は脳内での映像の浮上と言葉への置き換えで成り立つから、脚本執筆において過剰で鮮烈なイメージが溢れ出し、それが呼吸し鼓動を打ったに違いないのだが、曽根の演出を目の当たりにした石井が発奮し、「隔離された一角」である己の領域たる「劇画」のなかで、「映画」を撮り切ろうと模索するうちに【天使のはらわた】の最終幕はより『天使のはらわた 赤い教室』と共振していったのではないかと推察する。

友を追って男が部屋を飛び出したアパートの小部屋にひとり残されたおんなは、忌まわしい過去を男に知られてしまった絶望感に顔を硬直させながら、けれど、もう一度だけ「待ってみよう」と考えるのである。もう男は自分を見限り、この背中を追っては来ないのではないか、そうやってこのまま生き別れる事しか道は無いのではないか。いや、男はいつだって突然に自分の前に現われ、沈鬱な記憶の海に溺れかける自分を救おうとしたではないか。

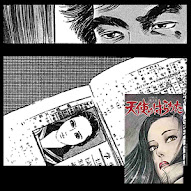

反発するふたつの心を抱えたおんなはトランクに最低限の生活道具を押し込むと、上野駅へと出立する。戻って来た男へのメッセージ代わりに、最初に出会った頃の学生証を栞(しおり)代わりに数ヶ月遅れの古い鉄道時刻表に挟んで部屋に残す。死んだ友人の故郷青森へ行きたいと言っていたじゃないの、まだ気持ちがあるなら駅で待つから来てもらいたい、一緒に北行きの列車に飛び乗ろう。気持ちの重圧に押しひしがれる寸前のおんなはもはや具体的な言葉もメモせず、黙って部屋を出て行くのである。

私たちはここで「腕時計を持たないおんな」が「仰がなければ見られない高い位置にある」「大きな時計」が一分ごとに時を刻む様子に時折目を凝らしながら、「必死の思いで相手を待ち続ける立ち姿」を目撃する。

暗澹たる過去に悶え苦しむ一個の人間が、その手首を、指を握ってもらいたいと念じつつただただ待ちわびる様子が20頁を越えて展開されており、読者の胸を熱く揺さぶっていくのである。『天使のはらわた 赤い教室』の脚本では十行程ほどの状況説明の場面だったものが、石井の精神作用で大きく拡張され延延と続いていく「ひと待ち」の様子は圧巻というやや古風な形容を用いても大袈裟ではなく、演出家としての石井の器を見せつける物となっている。

性愛を主軸に据えた都会の恋情劇という「隔離された一角」で作品を描きつづける石井を前にして、同じ(ように見える)ものを黙々と掘って店頭に並べていく工芸家、たとえば鮭を咥えた木彫りの熊だったり将棋の駒であったりを背中を丸めて作っている職人の姿をついつい連想してしまいがちだが、実際は「物の描写や空間の変形」が絶え間なく起きている。

物作りとは人間づくりであり、また、血肉の提供である。よく言われる言葉だが、石井隆には本当にそれが合致するように思われる。

(*1):「石井隆作品目録」 「別冊新評 青年劇画の熱風!石井隆の世界」 1979 所載